Vincenzo Migliaro

a cura di Giuseppe Zingone

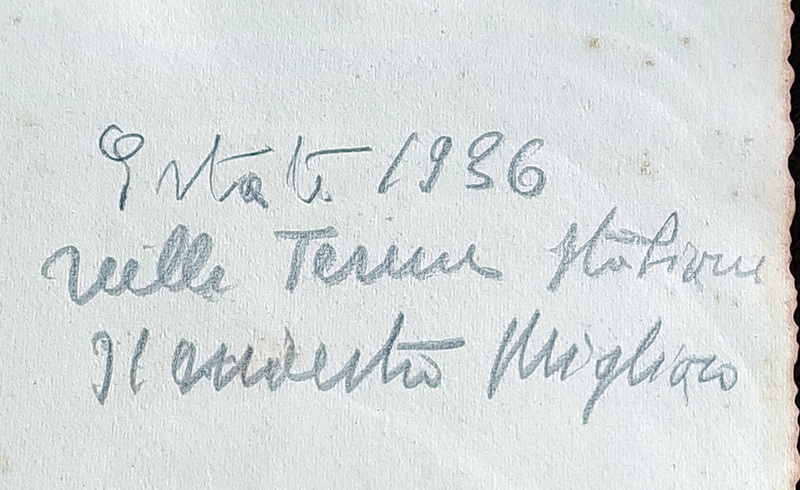

Il pittore Vincenzo Migliaro, tra Piero Girace ed un giovanissimo Antonio Asturi alle Terme di Castellammare. Di Migliaro, Girace scrisse: Questo era Migliaro – orgoglioso e modesto, popolare ed aristocratico.

Si apre con una recensione (critica) di Vincenzo Migliaro, il capolavoro di Piero Girace, il libro: Artisti Contemporanei edito nel 1970 da E.D.A.R.T. Non poteva essere diversamente lo testimonia la stessa foto che il critico d’arte stabiese conservò tra i suoi fogli e ricordi. Questa foto è del 1936 siamo all’interno delle nostre stupende antiche terme, di cui nulla rimane, se non questa foto e le diverse cartoline dei suoi magnifici archi, il muro esterno. Migliaro fu ospite a Castellammare come racconterà Girace stesso, per la mostra dei pittori in qualità di giudice, che potete leggere qui: L’estate dei pittori.

L’ammirazione di Girace per quest’uomo è vibrante e non è un caso che sia Migliaro ad aprire il corposissimo volume (opera Omnia del critico) di questi artisti che nel 1970 erano ancora contemporanei e che oggi cominciamo a guardare con tono nostalgico. Ma Migliaro è il maestro e Girace lo ossequia narrandolo come se fosse ancora in mezzo a noi.

Il mio primo incontro con Vincenzo Migliaro rimonta al 1934. In quel tempo, dopo molte esitazioni dovute alla mia timidezza, andai a fargli visita per la prima volta. Egli abitava allora in una casa al vico Satriano nei pressi della Riviera di Chiaia, una piccola casa dalle pareti gremite di quadri, e tutta ingombra di mobili, dove il Maestro viveva con la moglie, donna Nannina, che fu anche la sua modella prediletta, e due giovanissime nipoti, che lo distraevano con le loro vivaci conversazioni nelle ore di riposo. Era l’autunno: il vento di tramontana strappava le prime foglie secche agli alberi della villa comunale. Il vegliardo se ne stava rincantucciato nel suo studio, e dipingeva. Quando entrai si alzò con stento dallo sgabello dove sedeva davanti al cavalletto, e mi venne incontro con un sorriso che balenò e sparve tra i folti peli della barba. Poi mi strinse con forza la mano, dicendomi: Accomodatevi. Qui c’è molto disordine. E subito commentò: Non potreste trovare di meglio nella casa di un artista.

Non mi era nuova la sua figura. Avevo conosciuto Migliaro qualche mese prima a Castellammare di Stabia, in occasione dell’omonimo Premio di pittura, dove egli era venuto in qualità di membro della giuria.

Di statura media, con la barba ispida da pirata saraceno, con l’aria severa di un monaco dell’Escurial, laconico, rude, parlava a scatti con frasi brevi e taglienti. Ma sotto l’apparente scontrosità nascondeva un’anima di fanciullo.

Ogni volta che mi capita di parlare di lui tremo di commozione, ed un giustificato timore mi prende, lasciandomi perplesso. Me lo rivedo davanti, taciturno e scontroso, gli occhi nascosti dietro le lenti, attraverso le quali mi guardava, scrutandomi con quella fissità con cui osservava, rivelandoli plasticamente e psicologicamente, i personaggi della sua pittura.

Dopo avere a lungo conversato, mi disse: La pittura è una cosa tremenda. La cosa più difficile a comprendersi. Un quadro non parla. E per farlo parlare bisogna attendere certe volte dei mesi. Com’è capitato a me, del resto, con il Paolo Terzo di Tiziano, che io andavo a copiare tanti anni fa al Museo di Napoli. Ogni giorno vi scoprivo qualche cosa di nuovo. Avevo l’impressione, studiandolo, di trovarmi nelle stesse condizioni di uno scienziato che osservando la crosta terrestre vi scopra di volta in volta nuovi strati geologici. Vi è una pittura di facile effetto: dà il pugno nell’occhio, e piace subito. Ve n’è invece un’altra, chiusa, misteriosa, per comprendere la quale occorre attendere degli anni».

Succedevano delle lunghe pause. Il Maestro taceva, cupo e meditabondo. Sembrava che ruminasse dei pensieri segreti.

Si riscuoteva d’improvviso: Vedete, i miei quadri non piacciono al grande pubblico. Alla mia età, dopo aver tanto lavorato, sono costretto a vendere le mie tavolette a ottanta lire ognuna, mentre qualche mio collega, più fortunato di me, le vende a cifre iperboliche.

Taceva di nuovo. Ma, dopo un poco, quasi affilando le parole, commentava: – Ma i miei quadri saliranno a prezzi alti soltanto dopo la mia morte. Non crediate ch’io sia immodesto.

Come tutti i grandi artisti, aveva coscienza del suo valore. Egli sapeva di non essere soltanto un pittore, ma l’interprete di un popolo, meglio ancora, di una razza. Nella sua opera, del resto, quasi tutta ispirata a Napoli, come nelle poesie, nei racconti e nei drammi di Salvatore Di Giacomo, che fu suo amico fraterno, si agitano personaggi dai segni fisionomici precisi, che potremmo incontrare ancora oggi a Porta Nolana o alla piazza del Mercato, a Santa Lucia o tra i vicoli del porto, dove si recava appunto il pittore, tanti anni fa, sotto l’influsso del verbo verista e delle teorie dell’autore dei Rougon-Macquart, alla ricerca del «motivo». E sono personaggi da romanzo o da dramma: si potrebbero ritrovare, a mò d’esempio, in una Assunta Spina come in qualche altro lavoro teatrale di don Salvatore.

Sono a volte cupi, tragici, malinconici, a volte pigri e sensuali, ilari e teatrali. Si aggirano per le vecchie strade di Napoli, litigano, contrattano, fanno all’amore, affamati o stanchi, piangono o cantano all’angolo di un vicolo, sempre gli stessi, immutabili, da secoli.

Tutta l’opera pittorica di Migliaro, come certi poemi nazionali, tende alla realizzazione di un solo motivo, il popolo, e specificatamente il popolo napoletano, riprendendo una nobilissima tradizione svilita e mortificata purtroppo da smidollati epigoni, una tradizione che ha le sue origini nel Seicento, e per intenderci, in un Micco Spadaro, nelle cui tele rivive appunto il nostro popolo nei suoi aspetti tragici e gai, tra rivolte di piazza e luminarie di sagre.

La mia visita diventava lunga: vedevo morire il giorno in una luce livida dietro i vetri della finestra. Il vegliardo mi stava davanti, cogitabondo. Poi si alzò e mi mostrò un album con le fotografie di certi suoi vecchi dipinti, tra i quali «La donna che suona il tamburello». Fissò con il suo sguardo di miope la ingiallita fotografia, e mostrandomi le mani frenetiche della suonatrice, mi disse: – Vedete queste mani? Pochi pittori le sanno fare!

Egli aveva il suo segreto. Il pathos drammatico, lo slancio inventivo, il gusto di una materia preziosa gli consentivano di realizzare la sua «visione» eliminando gli accessori nel giuoco evocativo della memoria: i dati della realtà si fondevano come le scorie del ferro in una fornace, e tutto (la casa, la strada, il personaggio, il cielo, la luce) si armonizzava in un ordine nuovo, nell’ordine dell’avventura fantastica e poetica del pittore.

-Buonasera, Maestro, Perdonate se vi ho distolto dal vostro lavoro, abusando del- la vostra bontà.

Mi strinse con forza il braccio fino a farmi male.

-Non dite sciocchezze. E, d’ora in poi, venite a trovarmi spesso. Mi farete molto piacere. Parleremo di tante cose a noi care.

Infatti, fino agli ultimi giorni della sua vita, andai a trovarlo numerose volte, trattenendomi con lui per delle ore, ed obliando me stesso nelle lunghe ed interessanti conversazioni.

Quando guardavo Vincenzo Migliaro mi sembrava, come ho detto innanzi, di vedere un pirata saraceno o uno spagnuolo uscito dalle sale dell’Escurial. Una vigoria terribile ed una passione impetuosa si celavano nella calma apparente del suo volto barbuto. La mia fantasia allora scorazzava per i mari di epoche remote dove navigavano misteriosi brigantini, o fra i conventi e le abbazie della Spagna cattolica.

E Migliaro invece era l’uomo più pacifico di questo mondo. Se si eccettua il breve soggiorno parigino della sua prima giovinezza, egli la vita l’ha trascorsa a Napoli fra il popolo schietto, che affolla ogni giorno le piazze e i mercati. Una vita semplice, sobria, senz’avventure, silenzioso ed austero l’uomo, sdegnoso l’artista.

Taciturno. Parlava il meno possibile; e quando parlava diceva solo cose essenziali; e le parole gli uscivano fuori a scatti, taglienti. Nelle discussioni d’arte spesso andava in collera, e lanciava fuori espressioni di una incisività potente. I suoi giudizi erano inesorabili e definitivi.

In sessant’anni di lavoro fece una sola mostra personale, e non per sua volontà. Questo era Migliaro: orgoglioso e modesto, popolare ed aristocratico, Raggiunse saviezza di vita e serenità di arte attraverso lotte e travagli come i grandi maestri che lo precedettero, accanto ai quali oggi l’artista siede come uno di famiglia, recando con sé un nuovo mondo d’idee e di colori, a loro sconosciuto.

Le sue opere sono spesso capitoli di un romanzo veristico (l’influenza di Zola nello ultimo ottocento napoletano è evidente), qualche volta sono brani lirici; e rivive in esse Napoli, la sua storia che vien fuori dalle pietre degli edifici, dalle chiese, dalle piazze, dai mercati in cui, tra la folla ch’egli vi compone, si ritrovano tipi antichi di pescatori e di popolane. Gli occhi s’immergono nel cielo chiaro, percorso da nuvolette primaverili, o in un lembo di azzurro, che vibra fra gli alti cornicioni di un vicolo o di una strada della Napoli vecchia; ci si abbandona alle fantasie, ci si rivelano abitudini e tipi che sono espressioni genuine di una razza millenaria e nei quali si possono riconoscere, dal taglio di una bocca sensuale, dai pomelli marcati, dall’ovale delle guance, dal colorito pallido o roseo, origini ed incroci di sangue.

In ciò soprattutto la potenza dell’arte di Migliaro. Ritrovare attraverso un lavorio continuo, incessante, d’indagini e di selezioni e definire, nella forma più sobria, l’umanità della sua terra.

E non senza ragione, perciò, lo si può chiamare il «pittore di Napoli». Ma di una Napoli popolaresca e austera, di realtà e di leggende, cattolica e sensuale, tragica e misteriosa.

Migliaro ha subito il fascino della civiltà spagnuola (arti, leggende, storia) e della classica pittura napoletana.

Nato nel 1858 da un vinaio di via Nardones, allievo di Domenico Morelli e poi di Mancini e di Michetti che dominarono la pittura napoletana dell’ultimo Ottocento ed oppressero con le loro personalità esuberanti gli artisti giovani incapaci di sottrarsi al fascino di quella nuova poesia – Vincenzo Migliaro seppe svincolarsi dalla dominazione spirituale dei maestri, e reagire ad essi, ritrovando negli uomini e nelle cose della sua Napoli la ragione della propria arte.

Si può riscontrare, semmai, solo qualche influenza del Dalbono, nelle sue opere del periodo giovanile. La pittura fantasiosa ed ilare di don Eduardo Dalbono, al quale il Nostro era legato da vincoli di viva amicizia, invaghiva di sé molti giovani artisti.

Null’altro. Con Migliaro è difficile trovar parentele e stabilire somiglianze. Si può tutto al più parlare di tendenze ed amori che l’artista ebbe comuni con altri pittori antichi di Napoli.

Si possono stabilire tre periodi nell’arte del maestro. Un primo, veristico: interni di case povere, vie e vicoli della vecchia città. Un secondo, realistico, in cui la natura agli occhi dell’artista prende nuovo significato ed è trasfigurata e resa pura da ogni scoria veristica, con vibrazioni di toni che si possono solo ritrovare nei migliori pittori dello impressionismo francese (Renoir). Un terzo, lirico, in cui Migliaro raggiunge le più alte espressioni. La sua pittura da conto di una personalità di artista veramente grande, la cui opera non è stata ancora messa bene in luce e giustamente inquadrata nella storia della pittura italiana. Migliaro esprime un mondo suo, e la sua pittura può solo paragonarsi alla poesia di Salvatore Di Giacomo, con la quale è progredita di pari passo e con la stessa ansia di purificazione. Si potrebbero anzi tracciare paralleli, e l’arte di questi due grandi creatori abbia avuto una stessa origine ed uno stesso intendimento. dimostrare come

Figure piantate con potenza scultorea, architetture solide di case, di chiese, di archi, vie e piazze di Napoli vecchia spagnuola e popolare, avviluppate in un’atmosfera impressionante; liricità del colore (chi può mai dimenticare i rossi esultanti del corpetto di velluto della «Napoletana» di Capodimonte?), i grigi di certe vecchie mura di palazzi I neri voraginosi dove la fantasia si sbizzarrisce.

Migliaro sapeva creare accordi imprevisti, e non si abbandonava mai alle sensualità smodate del colore: era contenuto nei suoi impeti. Amore per un pezzo di velluto, uno scialle di seta, una gonna di stoffa grezza. Per farsi un’idea di questo amore basta osservare come egli, con un procedimento davvero degno dei grandi, maturava il colore. Ha creato dei tipi indimenticabili. Ancora oggi, quando s’incontra qualche schietta ragazza del popolo, malinconica e sensuale, vien fatto di esclamare: Sembra una «luciana» di Migliaro.

Bisognerebbe dire molto delle donne migliariane. La sensualità e la malinconia di queste donne rappresentano un altro punto d’incontro con la poesia di Di Giacomo.

Migliaro paesaggista ha la stessa densità e la stessa vigoria del Migliaro figurista i suoi paesaggi, fusi, armonici, sono da considerarsi come tante strofe di un poemetto lirico.

Questo artista ha saputo imporre al nostro spirito la visione di una Napoli migliariana. Perchè veramente, ovunque si vada, nella vecchia Napoli di San Biagio dei librai fra gli antichi palazzi gentilizi ove sembra di respirare un’atmosfera remota di memorie, alla piazza del Castello, alla piazza Francese, alla Strettola degli Orefici, alla piazza del Mercato, a S. Gregorio Armeno, a Santa Lucia, alla Riviera di Chiaia, lungo le vetrine, ovunque si vada, si ridestano sempre nell’anima i fantasmi della poesia del grande artista scomparso.1

Leggi gli altri articoli di Piero Girace

Articolo terminato il 6 gennaio 2024

- Piero Girace, Artisti contemporanei, Napoli, Ed. E.D.A.R.T., 1970, pag. 9-12. ↩