Asini e ciucci di Castellammare

di Giuseppe Zingone

A lavà ‘a capa ‘o ciuccio se perde ‘o tiempo, l’acqua e ‘o sapone.

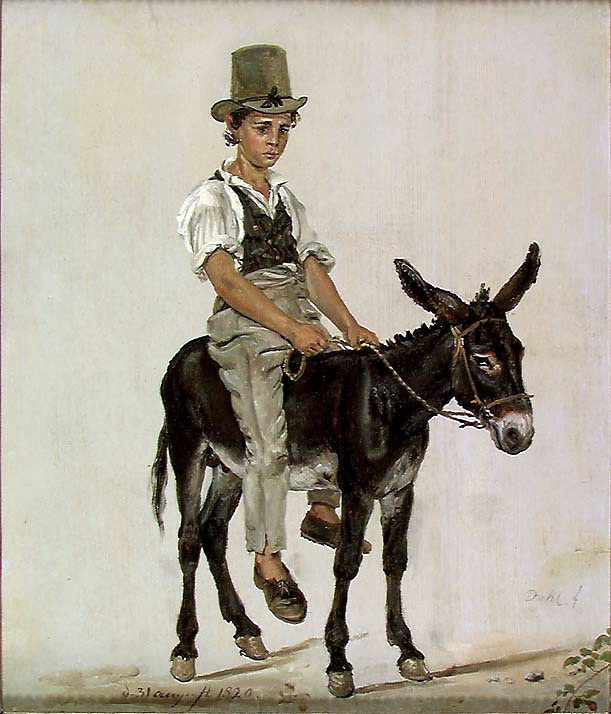

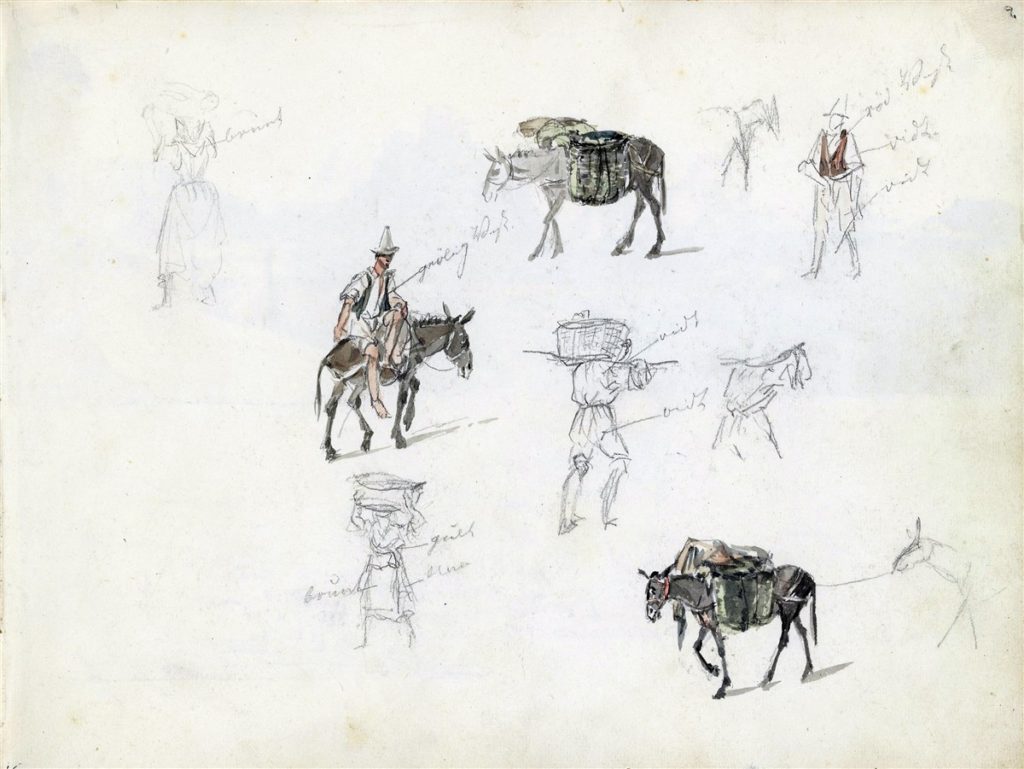

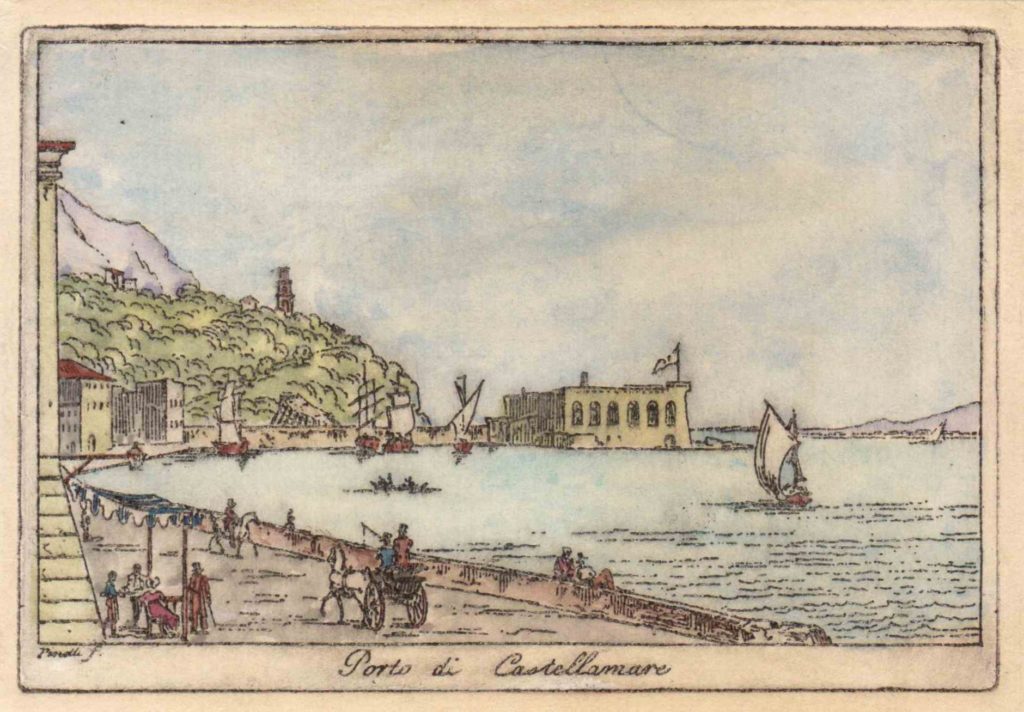

Quanti ne ha visti la nostra Castellammare, di asini e ciucci e quanti hanno parlato di questi pacifici e testardi animali? Persone? No, non sia mai, non basterebbero intere enciclopedie… Preferiamo affidarci ad un brevissimo excursus, di questi meravigliosi animali, che nei secoli hanno accompagnato i nostri antenati nello svolgere al meglio le loro difficili mansioni.

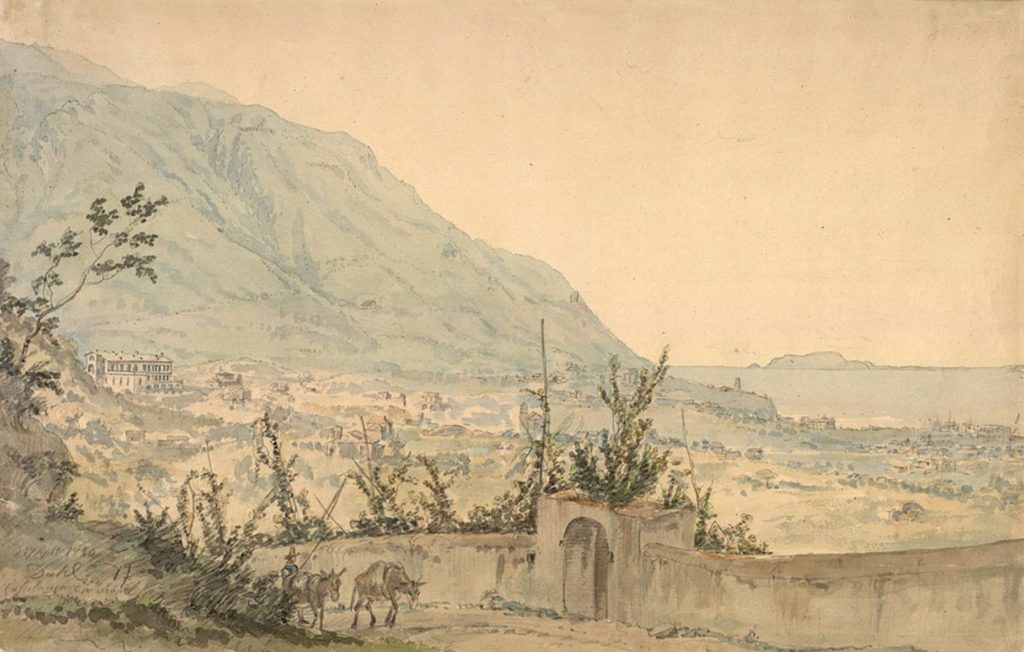

Una terra stretta, lunga. con una collina ed una montagna che s’inerpica oltre i mille metri, terre da lavorare, legna, castagne e frutta da portare sino al mare, turisti da accompagnare per strade non asfaltate e polverose, in giro per il circondario. Era indispensabile e necessario il lavoro umile, silenzioso e fedele di questo strabiliante amico dell’uomo.

Alfredo Panzini in un articolo sul Corriere della Sera: …Per passare mattana e vincere la malinconia, il bidello, un caro giovane, proprio romano de Roma, mi faceva trovare -dopo scuola- un ciucciariello sellato per me, e uno per lui; e così andavamo in quei troppo ai miei occhi smaglianti tramonti, lungo quel troppo azzurro mare Tirreno, a Vico, a Sorrento, o su a Quisisana e a Gragnano, dove rivedo ancora i festoni degli spaghetti e delle lasagne ad asciugare per le vie, e il rubino del vino saporitissimo: io don Chisciotte e il bidello Sancio.1

Dopo pochi minuti siamo arrivati alla spiaggia di Castellammare, dopo tre ore di attraversamento. A prima vista sembrerebbe che questa città sia stata appena invasa da squadroni di asini, così grande è la folla di questi animali, nonostante il luogo e le banchine.2

Dal testo che segue emergono i nomi di un Luigi proprietario degli asini a Castellamare e Aniello, affittuario di asini a Castellamare.

Castellamare è d’estate il ritrovo di ricchi e illustri stranieri, attratti dalla freschezza che si respira nelle sue vallate riparate dal sole e nei boschi di castagni e alberi di marroni, dipendenti dalla casina del re, dove si ha la possibilità di camminare, a cavallo e sugli asini.

Poco oltre: Difficilmente andiamo in montagna se non sugli asini o sui cavallini che noleggiamo ai piedi della salita.

Le principali società di noleggio sono Luigi e Aniello. Gli asini, ottimi, addestrati come cavalli, trottano, galoppano e si lasciano condurre con docilità.

Per andare in cima alla montagna, 5 grani per l’asino e 2 per la guida. Un corsa, 12, 15 o 20 grani, a seconda la distanza, senza la mancia. Al giorno, un asino 4 carlini, un cavallo 12.3

Eccellenti asini, meglio di tutti gli altri luoghi di Napoli, possono sempre essere affittati, un mese, 15 ducati, al giorno 6 carlini, all’escursione a Lettere o Pimonte, ec., 4 carlini, esclusa la mancia alla guida. Un giro a Gragnano, Quisisana, Monte Coppola o Pozzano, costa 2 carlini.4

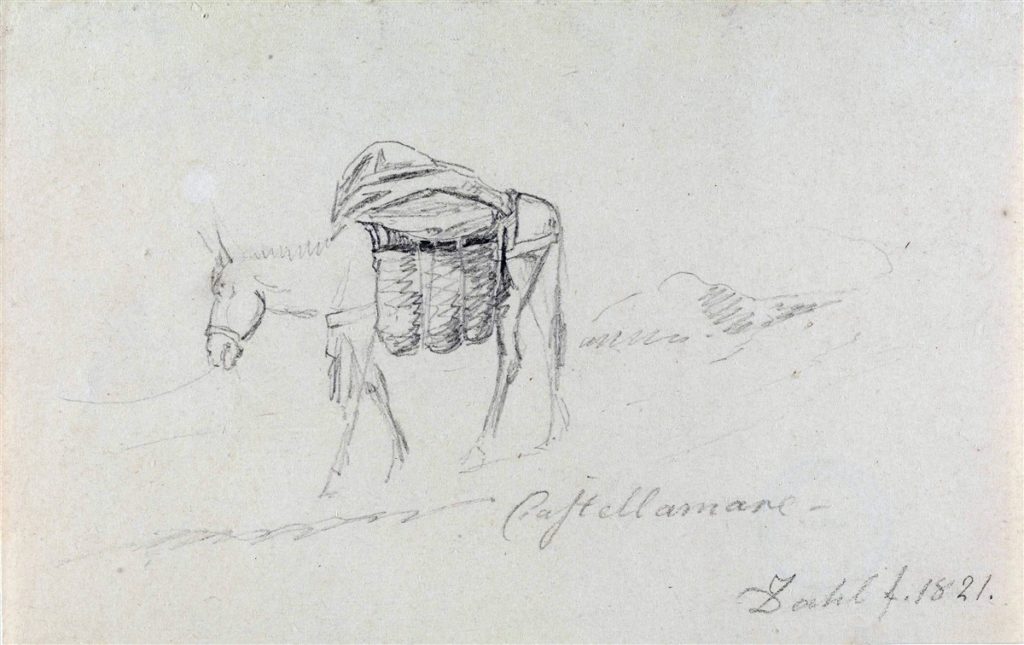

I muli e gli asini, tuttavia, sono quasi costantemente impiegati per abbattere la legna per i diversi rami del commercio cooperativo, che si svolge in larga misura a Castellamare. Questi animali nella loro discesa portano un giovane castagno fissato a ciascun fianco; ma questo compito è svolto anche da donne e bambini, che trascinano il tronco dell’albero, spogliato dei suoi rami e foglie, alternativamente su ciascuna spalla, l’estremità esile che si trascina sul terreno.5

Se io vi dicessi, miei cari lettori, essere io stato sul monte Auro vi direi certo una gran menzogna, dalla quale ancorchè mi assolvesse volentieri qualunque scrittore francese, non mi assolverebbe già la mia coscienza: sicchè francamente vi confesso di non esservi stato per una cagione molto naturale, per un certo mal di vertigine al quale io vo’ facilmente soggetto, e che nel discendere da qualche luogo scosceso mi fa vacillar la vista e le gambe. Di un tal male innocentissimo pativa ancora Dumas ( non so se davvero o da burla), e se ne lamenta assai di frequente nel suo Viaggio in Isvizzera. Io per non Ìamentarmene dopo ho voluto esser saggio prima. Così spero che non ve ne dovrete nè pur voi, miei cortesi lettori.

Volgendo per Scansano (paesello poco lontano da Castellammare, e abbondante, dicono gli asinai, di allegre fannciulle) dopo un buon tratto di via si perviene a Pimonto, così detto da che questa terra è posta a piè della montagna, e poco più giù è il casal delle Franche.6

Uscendo in strada alla stazione di Castellamare, Rollo e il suo gruppo furono accolti da un improvviso scoppio di clamore di una folla di cocchieri e guide, tutti desiderosi di essere assunti. “Non prestare attenzione a tutte queste persone, zio George, “Disse Rollo,” ma seguitemi. Così dicendo, Rollo si spinse in avanti, seguito dal suo gruppo, finché non raggiunse un punto dove poteva vedere le carrozze.

Ce n’erano tantissime. Sono stati imbrigliati con tre cavalli ciascuno. Erano lì per portare i viaggiatori in escursioni lungo la costa, e tra i monti vicini. Erano pronti, Pag. 216 pronti per andare a Sorrento, o a Paestum, o ad Amalfi, o dovunque i viaggiatori volessero andare. Rollo non prestò attenzione al clamore, ma in silenzio esaminò le carrozze che gli stavano davanti. I cocchieri, alcuni di loro erano sul marciapiede; altri si sono alzati in piedi sulle loro carrozze, gridando tutto il tempo a Rollo e facendo schioccare le fruste. Alla fine Rollo scelse quello che pensava fosse il migliore per lo scopo, e ci andò tranquillamente. In parte con segni, e in parte con parole sconnesse in italiano, fece un patto con l’uomo per portarli a Sorrento e ritorno; e poi la carrozza arrivò sul marciapiede e tutta la comitiva entrò. Rollo, ha anche selezionato una guida. La guida monta sulla scatola con il cocchiere, Josie si sedette all’interno.7

Castellammare. Vico. Sorrento Massa. Capo Campanella. Amalfi. Ravello. Vietri. Salerno. Pesto. La Cava. Nocera.

Si può fare questo viaggio in strada di ferro. Alla stazione trovansi asini per percorrere i dintorni. (3 franchi per una giornata: la corsa a Quisisana 1 franco).

Carrozze ed asini. Un asino 3 franchi al giorno: una canestra a tre cavalli 12 Franchi al giorno. Un mulo e la sua guida per salire alla sommità del Monte Sant’Angelo 10 franchi. Un asino per Massa, Sant’Agata, Torca o Capo della Campanella 3.50: per Camaldoli, Arola, Conti, Santa Maria del Castello 2 franchi, e se si ferma per istrada 50 centesimi all’ora. Si danno 50 centesimi di mancia alla guida. Un cavallo ed una vettura sino allo Scaricatojo, dove si imbarca per Amalfi, senza ritorno, dieci franchi. Una barca va tutti i giorni da Sorrento a Napoli e trasporta i contadini che vanno a vendere le loro derrate punto il prezzo del posto e una lira.8

Il mio cocchiere di Castellammare era un oratore; L’unica difficoltà era di farlo tacere.9

Per la prima volta l’imperatrice (Carlotta di Prussia, poi Aleksandra Feodorovna) respirò aria fresca oltre i confini della città. La compagnia era composta da dieci persone.

Il re fece sì, che un ufficiale annunciasse ai cittadini di Castellammare, che le tasse sarebbero state rimandate per un anno intero, se sua Maestà non fosse stata importunata dai mendicanti. Per tutto il viaggio l’imperatrice dormì sul treno e sul suo viso comparve un’espressione tranquilla. Si sentì rinata e viaggiò serena su per la collina fino a Villa Lieven. Da qui si vede meglio la regina delle capitali europee innalzarsi come un anfiteatro. L’aria e il mare blu erano calmi. La giornata faceva concorrenza a quella del Carnevale a Palermo: anche qui fu sorpresa dal sonno ristoratore.

Quando sua figlia (Ol’ga Nikolaevna Romanova) vide questo asino bianco, lo montò e invitò la compagnia a passeggiare nel bosco.10

Secondo Achille Gigante,11fratello di Giacinto, anch’egli facente parte della Scuola di Posillipo gli asini peggiori sono….

Or sappiate, miei cari lettori, che quando vado per asino io penso: il che veramente raro mi avviene; e quel giorno che io ne andava a Camaldoli cominciò nella mente a brulicarmi una serie cosi trista d’idee e di memorie che ad ogni momento ne veniva fuori un Ah doloroso. Fortunatamente quell’esclamazione serviva a due uffici: a sgravar me, e ad incitar l’asino, la bestia la più restia che mai fosse in tutto l’orbe; talchè a giudicar da questo di tutti gli altri asini della Torre (formola comune dei Viaggiatori stranieri nel regno delle due Sicilie) io potrei dire asseverantemente che gli asini della Torre sono i peggiori che sieno nel regno di Napoli.

Lasciando il Teatro incontrasi la piazza del Caporivo, la quale ha una rustica fontana, ed è circondata da cattivi edifizj. Di qui si passa alla Strada Coppola, detta così dall’antico palagio de’ Conti Coppola, i quali diedero il loro nome anche alla collina … Ma eccoci nuovamente alla piazza del Duomo, e presso al Quartuccio. Quanti asini ed asinai sono qui disposti e in bell’ordine! Dove sono asini, bisogna abbandonare le ali; e voi, amici lettori, perdonate a questa volata.

Dopo tre ore e più di buon cammino sugli asini voi perverrete alla sommità del monte ch’è partito in tre parti, sopra una delle quali poggia la chiesetta dell’Arcangelo S. Michele: ond’è che questa montagna da quei di Castellammare dicesi più comunemente S. Angelo a tre Pizzi, comechè altri l’appellassero del Tari, forse da che una volta fu detta pure Monte Tauro. Vuolsi che S. Catello, quarto Vescovo Stabiano, del quale oscura ed incerta è finora la storia, con l’abate S. Antonino qui menasse per lungo tempo vita eremitica, ed una grotta si addita al divoto che dicesi di S. Catello.

Da un anonimo francese in viaggio in Italia nel 1883: Giuseppe si è moltiplicato per renderci il tutto più piacevole. Bastava all’uno o all’altro, pensavamo di aver bisogno di qualcosa; in modo che, come per un colpo di bacchetta di fata, potessimo vedere Giuseppe apparire, accompagnato da Macarone, da il Barone e da Culadette, i suoi tre compagni dalle lunghe orecchie.

E ancora: Le carrozze di Castellamare sono graziose ceste trainate da piccoli cavalli, o superbi asini i quali corrono come un vero cervo. La singolarità della loro imbracatura tutta bordata di rame, le lunghe piume di fagiano che stanno sulle briglie tra le orecchie, la vivacità della loro andatura, conferiscono loro un carattere speciale.

Una menzione speciale meritano gli asini che sostituiscono vantaggiosamente i cavalli.

Molte carrozze dei maestri sono trainate con asini e queste squadre mostrano tutto il lusso spagnolo di ottone e campane, tutta la fantasia moresca di pompon e ricami. Ricordo un’affascinante Victoria,(Carrozza di rappresentanza a due cavalli, quattro ruote e due posti, scoperta e aperta lateralmente. N. d. R.) trainate da due magnifici asini, bianchi come il latte, con briglie di marocchino rosso tempestato di borchie dorate, che volava invece di trottare e portava le loro teste piumate con l’orgoglio che la maggior parte poteva fare. Bellissima dai discendenti di Vermouth o Gladiator. Questo coppia avrebbe fatto scalpore nella via dei Champs Elysées.12

Nuove aggiunte dopo la pubblicazione del 31 Marzo 2021

Charles Dickens, racconta: ” …(giungemmo) a Castel-a-Mare, con il suo castello in rovina, ora abitato da pescatori, che si erge in mare su un cumulo di rocce (Scoglio di Rovigliano, n.d.r.). Qui finisce la ferrovia; ma, da qui, possiamo cavalcare, per un susseguirsi ininterrotto di baie incantevoli, e bei paesaggi, in pendenza dalla vetta più alta del Sant’Angelo, la montagna più alta vicina“.13

Scrive Roedere Pierre-Louis: “Grazie al comandante Reynaud, abbiamo compiuto questo tour de force. Il trasporto da Mola di Gaeta a Castellamare, sull’Ariel è stato molto semplice, ma è diventato più difficile da raggiungere, una volta sbarcati, la villa Acton si trova a due chilometri di distanza su un sentiero troppo ripido per consentire l’accesso alle carrozze. Formammo un’imponente processione, marciando in quest’ordine.

Davanti il comandante Reynaud, a cavallo dell’asino più grande, scortato dall’indispensabile guida che si prende cura di lui e lo picchia a sua volta. L’ambasciatore è stato poi trasportato su un’amaca da otto marinai. Mia zia de Corcelle, Marthe, mia zia Etesse e suo figlio, la gente di casa, tutti avevano un asino accompagnato da una guida. Per il bagaglio, il più piccolo come il più grande, borsa o ombrello, c’erano i facchini. Il dottore ed io abbiamo preso gli ultimi asini disponibili, ed eravamo in coda“.14

Nel libro del 1840, Memoirs of madame Malibran with a selection from her correspondence, scritto da The countess de Merlin, si legge: Un giorno, (Maria), era lì a Castellamare, in attesa d’una cavalcata di asini e, accompagnata da diversi amici, non tardò a scalare le montagne boscose e il suo delizioso ambiente. A un certo punto della strada c’era un palo su cui il principe di Capua aveva apposto una condanna correttiva contro l’imprudente che osava ingaggiare i misteriosi viottoli di Villa Cassiana (leggi: Quisisana o Casa sana, n.d.r.) la cavalcata continuò senza badare al presidio, quando in mezzo a questa folle allegria, un’orda di scagnozzi o di guardie, con i grandi cappelli da briganti, armati fino ai denti, si avvicinò alla nostra allegra banda e ci invitò a smontare. Invano l’uno e l’altro usarono tutti i loro mezzi di persuasione per ottenere misericordia, affermando la loro condizione di stranieri e la loro ignoranza della lingua, che aveva impedito loro di comprendere l’avviso scritto sul palo; niente poteva piegare gli inesorabili scagnozzi, e lo erano, già pronti a reprimere l’inoffensiva cavalcata, quando Maria, armata del suo parasole, unico mezzo di difesa della società, e ancora seduta sul suo asino, come un trono scintillante, intonò un cantabile così ampio, così toccante, che fucili e cappelli, colpiti come d’incanto, caddero subito ai suoi piedi. Sembravano le cento teste di Cerbero piegate rispettosamente a rendere omaggio alla lira di Orfeo.

Giovanni Emmanuele Bideri: Io scesi nella piazza, e mi ritrovai come in un nuovo mondo. La vita di Castellammare per alcuni è la vita degli anfibi; metà del giorno nei bagni, metà sulla terra: altri godono di cavalcare su gli asini: Tutto si fa con gli asini: si giunge al caffè, si va in casa, o in campagna su gli asini: queste cavalcate sono il divertimento della maggiore nobiltà e degli stranieri; e quantunque io aborrisca la razza asinina, pur mi convenne seguire la moda per condurmi a QUI-SI-SANA.15

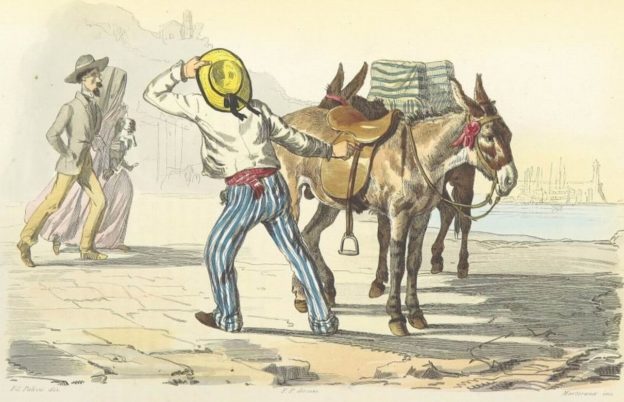

Francesco De Bourcard nel suo: Usi e Costumi di Napoli e Contorni, racconta: Diro… dirò infine che Castellammare è celebre per l’aria, per le acque minerali, per le eccellenti giuncate e ricotte, per le ottime gallette, e per la gran quantità di asini e ciucciari.

Ma lasciamo stare le acque, chè già parmi di averne bevute tante da sentirmi quasi idropico; e invece inforchiamo gli arcioni di qualche pacifico somaro, per andare sopra Monte-Coppola.

É questa la più bella passeggiata che il mattino far si possa in Castellammare, dopodiché si va sempre all’ombra di fronzuti e spessi alberi, che ti fanno godere di una grata e leggera brezza sino alla cima del monte. Per salirvi bisogna prendere un asinello. Non si tosto chiamo un ciucciaro, eccomi assediato, circondato e quasi pestato da ciuchi e da conduttori di asini.

Finalmente mi trovo montato sopra uno di quegli asinelli senza saper come, ed accompagnato da mille ah!.. ah!.. ah!.. per ridestare nella mia bestia quel vigore che più non è o per mancanza di vitto o per la troppa fatica, lascio di galoppo la piazza del Quartuccio, perseguitato dal mio ciucciaro, per salire sul monte; mentre gli altri asinai si fanno tra loro un grazioso scambio di cortesie non udite mai, per la preda del passeggero perduta, gridando la croce addosso al fortunato che s’impadronì della mia persona per farmi ballare sulla sua bestia a rischio del mio povero collo.

Ma giunti alla salita del monte l’asinello rilenta il passo, quasi per darti l’agio di osservare le pittoresche bellezze di quella via si amena: ed allora, O voi che in bocca il sigaro tenete, Voi che in ogni tempo e in ogni loco, Deh! Cavatelo fuori dalle vostre saccocce, ed accendetelo; che in fede mia non vi avrà mai dato tanto gusto, quanto il fumarlo in quel sito, a quell’ora, e procedendo con quel passo tardo ed equabile della più paziente bestia del mondo.

Intanto, lungo il cammino, vi farò conoscere un poco il ciucciaro. Il ciucciaro!.. Egli è quel giovane che corre sempre dietro il suo somarello, armata la mano da una bacchettina per fargli sentire la forza del suo comando, ed al quale parla col piú laconico linguaggio. Un ah! secco ed un hi! prolungato bastano per avviare o far fermare l’asino; servendosi della bacchettina nel crescendo del trotto o del galoppo.

Il ciucciaro, dall’alba fino a notte, non fa che accompagnare sempre il suo somarello, salendo e scendendo monti, girandolando per Castellammare o per quei paeselli circostanti, covrendosi di polvere, bruciandosi al sole, bagnandosi alla pioggia, a seconda della volontà de passeggeri; e sta sempre pronto a correre come se allora uscisse di casa, altrimenti verrebbe ingiuriato, maltrattato, e forse forse gli toccherebbe pure qualche bastonata. Ma non è questo mai il motivo che spinge ad alzare il bastone contro di lui, perchè, essendo siffatto modo di vivere divenuto una consuetudine, egli corre anche più del suo ciuccio.

Quando poi si ritira trafelato, pieno di polvere e grondante sudore, trova nella stalla la sua camera da letto, ove la paglia fa le veci di un soffice materasso; e gittato su la stessa, riposa per tre o quattro ore le stanche membra dalle durate fatiche del giorno.

Vi sono pure de’ conduttori di somarelli che menano una vita meno ponosa e meno faticata; quelli, cioè, che sono pagati a mese da qualche signore, il quale, prendendo in affitto il somaro, vuole ancora la sua guida. Allora bisogna vedero il ciucciaro! tutto vestito bianco, con un fazzoletto di seta nera fermato al collo da un gran nodo, le cui punte svolazzano in balia del vento, ed in capo una paglia piena di nastri di vari colori parimente di seta. Vestito a quel modo egli diventa il fashionable il lion de ciucciari, desta l’invidia dei suoi compagni e l’ amore di tutte le vispe contadinotte del paese e de’ contorni.

Il ciucciaro è allegro, ti fa ridere con le sue facezie, canta le canzoni popolari se vuoi, e a questo modo si cattiva la benevolenza dei passeggeri, affinchè la mancia per comprarsi maccheroni, come essi dicono, non sia tanto avara. Il ciucciaro capisce il francese e vi risponde nello stesso idioma, e cinguetta anche un pochino l’inglese. Egli non fa che vantare la velocità dei suoi asinelli, a ciascuno de’ quali à imposto un nome, come a dire Barone, Ciccillo, Coviello, Rafaniello, Cocozziello o altro più bizzarro ancora; ma io ho sempre trovato migliore per il moto quell’asino che è di più brutta apparenza e che meno viene stimato dal ciucciaro.

Costui, come la formica, lavora nella state e provvede pel verno.

In effetti egli mette da parte per la fredda stagione quel tanto che può nel suo salvadanaio, per non essere obbligato nelle gelide ore mattutine di andare a caricar legna in su le montagne, con la quale fatica vive allora che Castellammare non offre alcun guadagno per sè e pel suo asinello, che il più delle volte vende nel verno, comprandone altro la prossima stagione estiva, se pur lo stato di sue finanze non gliel vieta affatto. Ma prima di giungere a metter da parte una trentina di ducati quanta fatica non deve egli spendere! quanta polvere non deve ingoiare! quanto sudore spargere!

Il punto di riunione de’ ciuchi e de’ loro conduttori è la piazza del Quartuccio, donde muovono per riunirsi alla stazione della strada a rotaie di ferro ogni volta che giunge il convoglio da Napoli, e quindi, se non hanno avuto fortuna nel trovar passaggieri, ritornano al loro posto. Di là poi se si addanno di qualche straniero, di lontano cominciano a chiamare, a salutare e ad invitarlo a montare a ciuccio: e, avvicinandosi a lui, tanto lo stringono e lo circondano che a stento egli può liberarsi da quell’ intricato laberinto asinesco.

Ma eccoci arrivati in cima al Monte Coppola!16

Ancora un elogio dell’asino da parte di Filippo Volpicella, che nella sua APOLOGIA, afferma: E il dicano per me tutti coloro che una volta almeno nella lor vita sono stati al nostro Castellammare di Stabia, dove sono asini che tolgono il vanto a quelli stessi di Arcadia nelle bocche degli antichi e de’ moderni tanto celebrati, e a quelli Rietini, di cui ragionano Plinio e Varrone, e che costavano carissimo per modo che un asino fu venduto mille sesterzi e quattro per una quadriga in Roma ben quarantamila. Chi ha veduto, come diceva, gli asiuelli di Castellammare, di forme graziose e leggiadre, colla testa alta e ritte le orecchie, ubbidienti al freno e più alla voce dell’asinaio, che hanno un andar sì dolce e soave, e che corrono al pari di ogni valoroso cavallo, smentirà certamente quelle inavvedute parole del Buffon.17

Di notevole interesse anche il seguente documento storico: Nicolò Lombardo, La Ciucceide, o puro la Reggia de li ciucce conzarvata poemma arrojeco, Napoli 1726. da cui il famoso detto: “Ll’Asene de Gragnano sanno Lettere”, Arragliata quarta, canto VI, pag. 51.

Leggi anche l’articolo di Maurizio Cuomo: Asini e asinari nella Castellammare del 1842

Alla fine di questo breve percorso vogliamo anche aggiungere il seguente articolo del compianto professor Giuseppe Centonze: Ciucci e ciucciari di Castellammare

- Alfredo Panzini, Divus Julius Caesar Imperator, Corriere della sera, 24 Marzo 1926.

- Louis Edouard Gauttier du Lys d’Arc, Viaggio da Napoli ad Amalfi, estratto d’un viaggio inedito in Italia 1824-1827, Parigi 1829, pag. 7, 11 e 12.

- Valery, Antoine-Claude, L’Italie confortable: manuel du touriste, appendice aux voyages historiques, littéraires et artistiques en Italie, Paris, 1841, pag. 174.

- Jhon Murray, A Handbook for Travellers in Southern Italy, terza edizione London 1858, pag. 234.

- Keppel Richard Craven, A Tour Through the Southern Provinces of the Kingdom of Naples, Londra 1821, pag. 399.

- Francesco Alvino, Viaggio da Napoli a Castellammare, Napoli 1845 pag. 165.

- Jacob Abbott, Rollo in Naples, New York 1858, pag. 215 e 216.

- Edoardo Sonzogno, Guida manuale pel Viaggiatore in Italia. Sonzogno, 1863, pag. 51.

- Hippolyte Adolphe Taine, Voyage en Italy, Paris 1866, volume 1 Napoli e Roma, pag. 124.

- August Theodor Von Grimm, Aleksandra Feodorovna, opera in due volumi, Lipsia 1866, volume 2, pagine 232 e 233.

- Achille Gigante, Viaggio da Napoli a Castellammare, Napoli, Stamperia dell’Iride 1845, rispettivamente pag. 61, 104 e 166.

- Estratto da: Anonimo, Quarante jours en Italie, Nevers, 1884, da pag. 131 a 133.

- Charles Dickens, Pictures from Italy, New York 1846, pag. 57.

- Roedere Pierre Louis, Huit mois en Italie, 1849, par le Cte Roederer, Paris-Auteuil, 1891, pag. 44.

- Giovanni Emmanuele Bideri, Passeggiata per Napoli e Contorni, usi e costumi, seconda edizione, Napoli 1857, pag. 121-122. La prima edizione edita a Napoli nel 1844, costituisce un documento di grande interesse per lo studio del folclore napoletano dell’Ottocento.

- Francesco De Bourcard, Usi e Costumi di Napoli e Contorni, Napoli 1853, pag. 115-119.

- Filippo Volpicella, APOLOGIA, in: Il Sollievo dell’orfano, raccolta di componimenti inediti di autori napoletani, 1837, pag. 72.